AMERICAN PARODY

Parody

What are these children laughing at? Why do they find the disheveled state of my hair amusing? Indeed, the disorder is amusing. But it is they, with their own selves, who are more disheveled as they laugh at me. How amusing, how amusing. All of these are the boundaries right before our eyes. The seed of a flower buries itself in the ground, climbing to the treetops of a thousand forests. The shadow of the moon hangs in the sky, sinking to the depths of ten thousand waters. Who would say which of these is orderly and which is reversed?

— The words of Semimaru and the Third Princess of Engi in the Noh play, about reversed hair

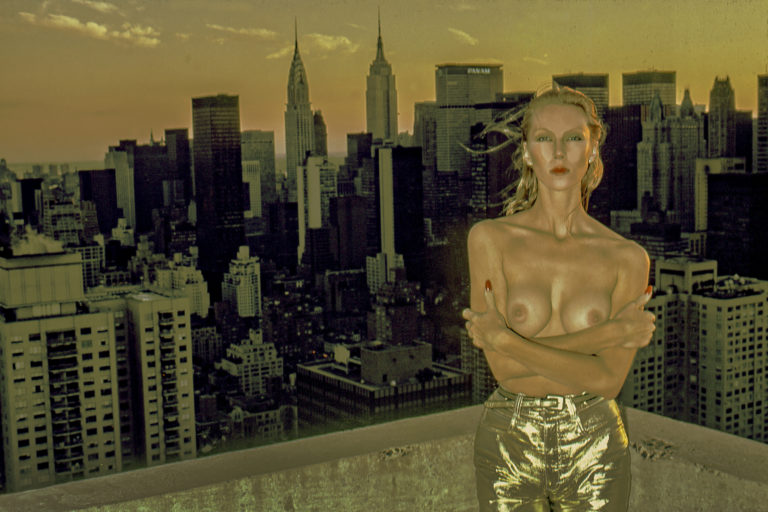

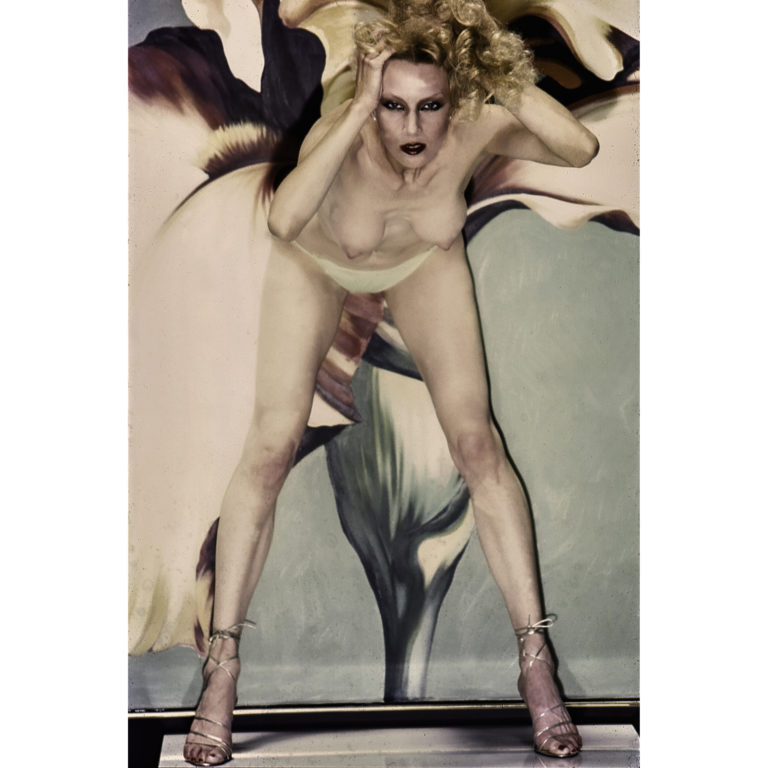

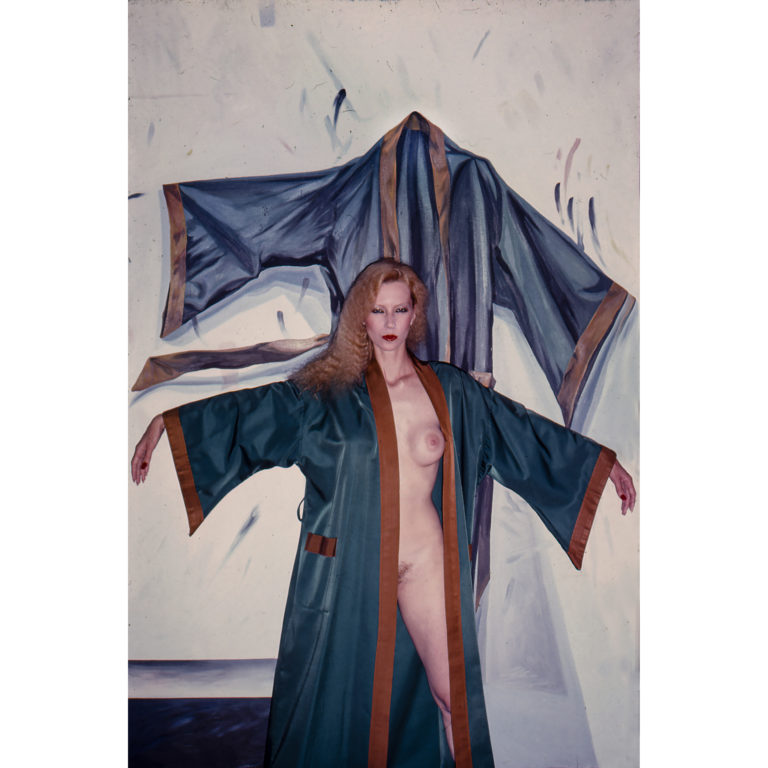

Ah, this is American parody. That was my first thought when the image developed. This woman, Anita, seems to be smiling at us, who have lived under the large wave of Americanization in various aspects since the war, saying, “I am an American woman.” I’ve never met her, but she does not seem to be a stranger, probably one of those women we’ve become familiar with through movies, magazines, posters, or prints. In other words, it’s not so much about seeing her as an individual but about ARAMASA Taku vividly drawing the image of an American woman created through various media, following the method of parody.

— The words of Semimaru and the Third Princess of Engi in the Noh play, about reversed hair

Ah, this is American parody. That was my first thought when the image developed. This woman, Anita, seems to be smiling at us, who have lived under the large wave of Americanization in various aspects since the war, saying, “I am an American woman.” I’ve never met her, but she does not seem to be a stranger, probably one of those women we’ve become familiar with through movies, magazines, posters, or prints. In other words, it’s not so much about seeing her as an individual but about ARAMASA Taku vividly drawing the image of an American woman created through various media, following the method of parody.

Thus, American men confronted her one day, saying, "This is American parody? No way. It's fashionable (and high-class), and if you trace its origins, it's French. Funny, isn't it? The French seem to think of American culture as a mass of pop art, like Superman or cowboys, but in reality, it's something more delicate. This photo looks more French than American to us. And the name Anita, isn't it a bit risky? There's a girl named Anita Bryant. Nobody knew her six months ago, but now she's quite famous. She started an anti-homosexual campaign because the Bible forbids it. Now when you say Anita in America, everyone thinks of that woman. But on the other hand, she might be a benefactor who taught us how funny uptight people can be."

It felt like being asked, "What do you have to do with Anita?" ARAMASA Taku's photography, having lived and worked in France before America for three years, might have been discerned by this man for its Parisian influences.

Yet, such nuances are unknown to the other party. What then is French culture to them? It's intriguing to consider. I looked up "french culture" in an American slang dictionary and found "fellatio: oral stimulation of the male genitals." Discussing the culture of a country, declaring this or that, can often become quite challenging and inadvertently comical.

Despite this, we still want to talk about various things. For example, a Japanese woman friend who has lived in New York for nearly a decade and returned home recently said, "The phrase 'make love' still feels resistant to me. We were taught that love naturally arises without intention. To attach 'make' to it, directly referring to the act of sex, seems so tasteless. Funny, isn't it? It must have been an American invention, not originally English." Unfortunately, she wasn't seduced, but she hypothesized, without researching, that the phrase might have emerged from the confidence (or necessity) that humans can create anything during the development of industrial society. The pioneers of this country, faced with the vast new world, protected themselves and confronted nature and enemies with "human effort." They believed that love, happiness, courage, money, and ideals needed to be created, and indeed, they achieved various things and established ideals through this method.

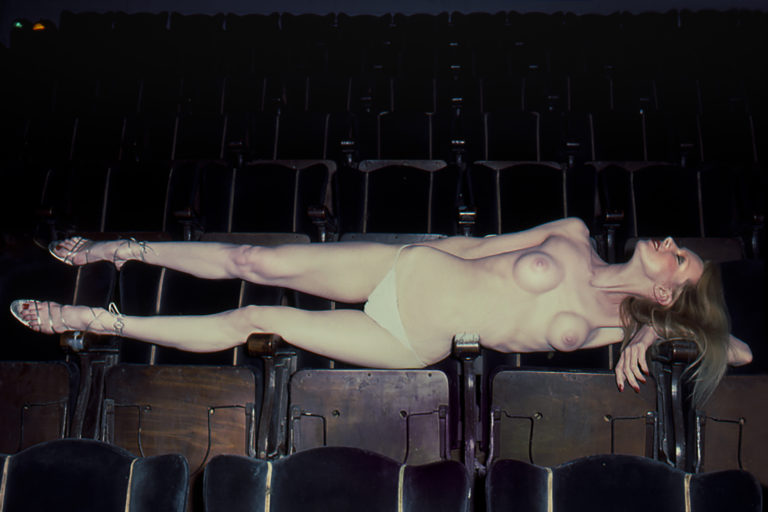

In ARAMASA Taku's previous work, "PATRICIA," I wrote, "He discovered a minor lie shown by Patricia's back and found himself obsessing over that lie again." Naturally, that lie was deemed detestable by the author. How to avoid and remove lies, or perhaps, how to target them specifically, must have been the photographer's next significant concern.

Now, in this photo book, the author thoroughly employs the method of parody, actively incorporating lies and fabrications into the work. An era symbol created by America was inevitably a target for the photographer. Parody is essentially the act of imitation where the creator, unable to escape a formidable opponent (whether due to acknowledgment, admiration, or antagonism), laughs loudly in its presence. This laughter spreads, causing a whirlwind of laughter in the world. The creation embodies praise, criticism, and even attacks, enduring any critique it might face.

- Shoji Yamagishi / GPT-4

It felt like being asked, "What do you have to do with Anita?" ARAMASA Taku's photography, having lived and worked in France before America for three years, might have been discerned by this man for its Parisian influences.

Yet, such nuances are unknown to the other party. What then is French culture to them? It's intriguing to consider. I looked up "french culture" in an American slang dictionary and found "fellatio: oral stimulation of the male genitals." Discussing the culture of a country, declaring this or that, can often become quite challenging and inadvertently comical.

Despite this, we still want to talk about various things. For example, a Japanese woman friend who has lived in New York for nearly a decade and returned home recently said, "The phrase 'make love' still feels resistant to me. We were taught that love naturally arises without intention. To attach 'make' to it, directly referring to the act of sex, seems so tasteless. Funny, isn't it? It must have been an American invention, not originally English." Unfortunately, she wasn't seduced, but she hypothesized, without researching, that the phrase might have emerged from the confidence (or necessity) that humans can create anything during the development of industrial society. The pioneers of this country, faced with the vast new world, protected themselves and confronted nature and enemies with "human effort." They believed that love, happiness, courage, money, and ideals needed to be created, and indeed, they achieved various things and established ideals through this method.

In ARAMASA Taku's previous work, "PATRICIA," I wrote, "He discovered a minor lie shown by Patricia's back and found himself obsessing over that lie again." Naturally, that lie was deemed detestable by the author. How to avoid and remove lies, or perhaps, how to target them specifically, must have been the photographer's next significant concern.

Now, in this photo book, the author thoroughly employs the method of parody, actively incorporating lies and fabrications into the work. An era symbol created by America was inevitably a target for the photographer. Parody is essentially the act of imitation where the creator, unable to escape a formidable opponent (whether due to acknowledgment, admiration, or antagonism), laughs loudly in its presence. This laughter spreads, causing a whirlwind of laughter in the world. The creation embodies praise, criticism, and even attacks, enduring any critique it might face.

- Shoji Yamagishi / GPT-4

パロディーとは

山岸章二

いかにあれなる童共は何を笑ふぞ。なに我が髪の逆様なるがをかしいとや。げにげに逆様なる事はをかしいよな。さては我が髪よりも。汝等が身にて我を笑ふこそ逆様なれ。面白し面白し。これ等は皆人間目前の境界なり。それ花の種は地に埋って千林の梢に上り。月の影は天に懸って萬水の底に沈む。これ等をばみな何れが順と見逆なりと言はん。

― 謡曲 蝉丸・延喜第三皇女逆髪の言葉

ほう。これはアメリカン・パロディーだ。現像があがってきたとき、まずそう思った。このアニタという女性は、戦後さまざまな面でアメリカニゼーションという、大きな波を被って暮らしてきたわれわれに、わたしはアメリカの女よ、と微笑みかけているように見える。会ったことはないが、見知らぬ女ではない、その感じはたぶん、映画や雑誌やポスター、あるいは版画などで、とっくに馴染になっている、あの女たちの1人だというようなことだろう。つまり彼女自身を見るというより、さまざまなメディアを通じてつくられてきたアメリカの女のイメージを、パロディーという手法に従い、このモデルをとおして、新正卓は明解に描きだしてみせた、そんなふうに受けとれた。

ほう。これはアメリカン・パロディーだ。現像があがってきたとき、まずそう思った。このアニタという女性は、戦後さまざまな面でアメリカニゼーションという、大きな波を被って暮らしてきたわれわれに、わたしはアメリカの女よ、と微笑みかけているように見える。会ったことはないが、見知らぬ女ではない、その感じはたぶん、映画や雑誌やポスター、あるいは版画などで、とっくに馴染になっている、あの女たちの1人だというようなことだろう。つまり彼女自身を見るというより、さまざまなメディアを通じてつくられてきたアメリカの女のイメージを、パロディーという手法に従い、このモデルをとおして、新正卓は明解に描きだしてみせた、そんなふうに受けとれた。

だからこそまた、当のアメリカの男たちからは、ある日こんなふうにしてからまれることにもなった。その男はハリウッドやニューヨークのファッション雑誌がつくりだす“アメリカの女”にもうがまんがならぬとばかり、「これがアメリカン・パロディーだって? とんでもないぜ。てんでファッショナブルで(上流的で)、もとをただせばこれはフランス的なんだ。おかしいよ。フランス人はなにかというとすぐ、アメリカの文化をポップアートの塊、つまりスーパーマンやカウボーイの国と思っているらしいが、ところがどうして、実際はもっとデリケートなものなんだ。おれたちにはこの写真は、アメリカンというよりフレンチにみえるくらいさ。

だいたいこのアニタってこの女の名前は、ちょっとヤバイんじゃあないの? アニタ・ブライアンって娘がいるんだよ。半年まえまでだれも知らなかったが、いまじゃあすっかり有名さ。ホモは聖書が禁じてるからって、ホモセクシュアル反対運動を起こした女よ。いまアメリカでアニタといやあ、みんなその女を思いだすってもんだ。でも半面教師ってわけで、アップタイトな人間がいかにおかしいか、おれたちに教えてくれた恩人かもしれねえな」

まるで「あんたアニタのなんなのさ?」といわれてるみたいだった。まいったなあ。そういえば新正卓の写真はパリ仕込み、アメリカより先にフランスに3年も住んで仕事をしていたことがあった。ひょっとするとこの男、そこのところを見抜いていっているのだろうか?

いや、しかしそんな事情は知るはずもない相手なのだ。では彼らにとってフランスの文化とはなんだろ? 気になってアメリカ俗語辞典を引いてみた。“french culture[同性愛]フェラチオ:口による男性性器の愛撫”とあるではないか。ひとつの国の文化をとらえて、ああだ、こうだと論じるのは、なかなかむずかしいこと、てんで滑稽なものになってしまう場合もしばしば、かくのごとくだ。

とは知りながら、お互いやっぱりいろいろしゃべってみたいものなのだ。たとえば、これはもう10年近くニューヨークに住み、そこで自立して生活している、ある日本人の女友だちが、先日久しぶりに戻ってきていうのだ。「メイク・ラブというあの言葉、あれにはいまだに抵抗があるの。愛は自然に、無作意にそこに生まれるものだと、そう教えられて育ったわたしたちには、つくるという単語と、それをくっつけて、直接セックスの行為を指す言葉にしてしまうなんて、とっても味気ない感じだと思うの。おかしいでしょう。これはきっと、もともとの英語ではないはずよ。アメリカ人がつくった言葉にちがいない。そんな気がするの」と。残念ながら口説かれたわけではなく、彼女はそのあとに、調べたわけではないが、と前置きして、それは産業社会の発達の途中で、人間は何でもつくれるという自信から(あるいは必要から)、使われだした言葉ではないかと、住んでみたその国の人々の意識構造を分析してみせた。 もともとこの国の開拓者たちは、その広大な新天地を拓くに当たって、“人為”をもって身を守り、自然や外敵に立ち向かった。それに必要な愛も、幸福も、勇気も、金も、理想を実現するためには、つくっていくべきものと考え、事実彼らはその方法によって、さまざまなことをなしとげ、打ち立ててきたのだ。

わたしは新正卓の前作「PATRICIA」のなかで“彼はパトリシアの後姿が示したささいなうそを発見し‘’また‘’そのうそにこだわる自分を発見した”と書いた。当然のことながら、そのときそのうそは、忌むべきものとして作者の意識にあったはずだ。うそ、そのつくろい、つくりものを、どう避け、どう取り除くか。また逆にそこに狙いをつけていくべきか、それがこの写真家のもっとも気懸りな次のテーマになっていたはずだ。

そしていまこの写真集は、作者はパロディーの手法に徹して、積極的にそのうそ、つくりものを、作品のなかに取り込んでいったことを示している。アメリカのつくりだしたひとつの時代の象徴は、この写真家にとっていずれは射抜かなければならぬターゲットでもあったはずだ。パロディーとはもともとその作者が、どうしても自らの力では抜けない相手(認め、憧憬、あるいは敵対しているという理由からでも)、その厳然と自分のまえに立ちはだかるもののまえで、大声で笑ってみせる模倣の行為だ。そしてその笑声が世間に広がって哄笑の渦を巻きおこす、そんな創作の志なのだ。そこには賛美もあり、批判もあり、攻撃さえある。だからこそまたその成果は、どのような批評にも耐えねばならぬだろう。

だいたいこのアニタってこの女の名前は、ちょっとヤバイんじゃあないの? アニタ・ブライアンって娘がいるんだよ。半年まえまでだれも知らなかったが、いまじゃあすっかり有名さ。ホモは聖書が禁じてるからって、ホモセクシュアル反対運動を起こした女よ。いまアメリカでアニタといやあ、みんなその女を思いだすってもんだ。でも半面教師ってわけで、アップタイトな人間がいかにおかしいか、おれたちに教えてくれた恩人かもしれねえな」

まるで「あんたアニタのなんなのさ?」といわれてるみたいだった。まいったなあ。そういえば新正卓の写真はパリ仕込み、アメリカより先にフランスに3年も住んで仕事をしていたことがあった。ひょっとするとこの男、そこのところを見抜いていっているのだろうか?

いや、しかしそんな事情は知るはずもない相手なのだ。では彼らにとってフランスの文化とはなんだろ? 気になってアメリカ俗語辞典を引いてみた。“french culture[同性愛]フェラチオ:口による男性性器の愛撫”とあるではないか。ひとつの国の文化をとらえて、ああだ、こうだと論じるのは、なかなかむずかしいこと、てんで滑稽なものになってしまう場合もしばしば、かくのごとくだ。

とは知りながら、お互いやっぱりいろいろしゃべってみたいものなのだ。たとえば、これはもう10年近くニューヨークに住み、そこで自立して生活している、ある日本人の女友だちが、先日久しぶりに戻ってきていうのだ。「メイク・ラブというあの言葉、あれにはいまだに抵抗があるの。愛は自然に、無作意にそこに生まれるものだと、そう教えられて育ったわたしたちには、つくるという単語と、それをくっつけて、直接セックスの行為を指す言葉にしてしまうなんて、とっても味気ない感じだと思うの。おかしいでしょう。これはきっと、もともとの英語ではないはずよ。アメリカ人がつくった言葉にちがいない。そんな気がするの」と。残念ながら口説かれたわけではなく、彼女はそのあとに、調べたわけではないが、と前置きして、それは産業社会の発達の途中で、人間は何でもつくれるという自信から(あるいは必要から)、使われだした言葉ではないかと、住んでみたその国の人々の意識構造を分析してみせた。 もともとこの国の開拓者たちは、その広大な新天地を拓くに当たって、“人為”をもって身を守り、自然や外敵に立ち向かった。それに必要な愛も、幸福も、勇気も、金も、理想を実現するためには、つくっていくべきものと考え、事実彼らはその方法によって、さまざまなことをなしとげ、打ち立ててきたのだ。

わたしは新正卓の前作「PATRICIA」のなかで“彼はパトリシアの後姿が示したささいなうそを発見し‘’また‘’そのうそにこだわる自分を発見した”と書いた。当然のことながら、そのときそのうそは、忌むべきものとして作者の意識にあったはずだ。うそ、そのつくろい、つくりものを、どう避け、どう取り除くか。また逆にそこに狙いをつけていくべきか、それがこの写真家のもっとも気懸りな次のテーマになっていたはずだ。

そしていまこの写真集は、作者はパロディーの手法に徹して、積極的にそのうそ、つくりものを、作品のなかに取り込んでいったことを示している。アメリカのつくりだしたひとつの時代の象徴は、この写真家にとっていずれは射抜かなければならぬターゲットでもあったはずだ。パロディーとはもともとその作者が、どうしても自らの力では抜けない相手(認め、憧憬、あるいは敵対しているという理由からでも)、その厳然と自分のまえに立ちはだかるもののまえで、大声で笑ってみせる模倣の行為だ。そしてその笑声が世間に広がって哄笑の渦を巻きおこす、そんな創作の志なのだ。そこには賛美もあり、批判もあり、攻撃さえある。だからこそまたその成果は、どのような批評にも耐えねばならぬだろう。